Manchmal stehen wir wie der sprichwörtliche Ochs vor dem Berg, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht oder lassen uns ein X für ein U vormachen. Etwa dann, wenn wir in Debatten um Vereinbarkeit in Unternehmen auf Widersprüche stossen, die unsere gute Absicht zumindest hinterfragen.

Zwar haben wir inzwischen gelernt, dass es einen Gender Care Gap gibt. Und dass wir, wenn wir mehr Frauen in Jobs und Führungspositionen bringen wollen, deren individuelle Realitäten berücksichtigen sollten. Doch wir reagieren auf unterschiedliche Probleme stets mit derselben vermeintlichen Lösung, etwa indem wir Müttern nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschutz Teilzeit-Jobs und möglichst wenig Reisetätigkeit als neue Rahmenbedingung anbieten. Gelten in einem Unternehmen jedoch Vollzeit und Dauerverfügbarkeit als harte Währung für den Aufstieg, befördert unser gut gemeintes Vereinbarkeitsangebot die Kollegin nur an einen Ort: aufs Abstellgleis.

Heisst: Work und Life müssten in Balance gebracht werden. Doch solange wir Arbeit und Leben als zwei getrennte Systeme betrachten, schaffen wir keine Vereinbarkeit, sondern verschärfen das Problem. Und die Reaktion der Betroffenen lautet nicht selten: «Wenn das eure Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem zurück.»

Was also tun? Vielleicht schaffen wir zunächst mehr Abstand. Wir zoomen aus den Mikro- und Mesoebenen und gönnen uns einen Blick auf die Makroebene der ökonomischen Sphären. Dazu leihen wir uns die feministische Ökonomik und stehen dabei vor allem auf den Schultern der marxistischen Feministinnen der 1970er-Jahre. Diese forderten einen ganzheitlicheren Blick auf unsere Wirtschaftssysteme, bei dem auch Care-Arbeit Berücksichtigung findet.

Unsere Welt mit dem Finanzsektor ganz oben

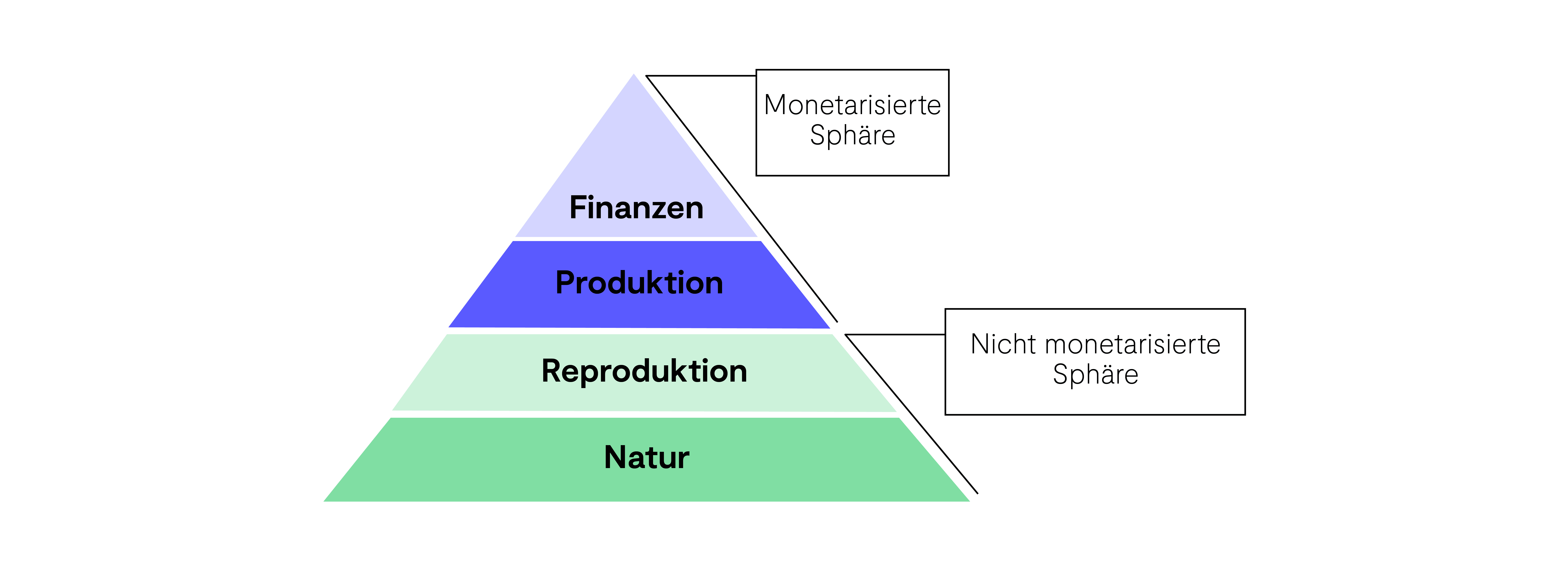

Werden wir konkret: In der heutigen Welt steht der Finanzsektor an der Spitze der Pyramide und dominiert den Rest der Wirtschaft. Das Wirtschaftssystem funktioniert auf eine Art und Weise, die zu häufigen Finanzkrisen und schwerwiegenden Problemen im Produktionssektor, bei der Beschäftigung, der Umwelt und der Care-Arbeit führt.

Finanzen und Produktion (siehe Abbildung) sind im Gegensatz zu Reproduktion und Natur durch Geldflüsse geprägt. Erfolgskennzahlen beziehen sich etwa auf Umsatz, Ertrag oder Rendite. Im Gegensatz dazu fliessen Care-Arbeit (als Teil der Reproduktionssphäre) oder der Naturverbrauch (also die Ressourcen unseres Planeten) beispielsweise nicht in die Berechnung des Bruttoinlandprodukts BIP ein. Zwischen der Produktions- und der Reproduktionssphäre gibt es eine nahezu undurchdringliche Schicht. Obwohl uns längst klar sein sollte, dass es keine Erwerbsarbeit geben kann, wenn sich nicht gleichzeitig jemand etwa um Care-Arbeit kümmert.

Dadurch entstehen Ausbeutungsmechanismen. Diese sind strukturell und existieren auf individueller und globaler Ebene. Und sie ähneln sich: Care-Arbeit als Teil von Reproduktion wird ebenso als kostenlos zur Verfügung stehende Ressource angesehen wie das Naturkapital.

Daraus entstehen Probleme, die sich ebenfalls ähneln. Diversity und Inclusion, also Vielfalt und Zugehörigkeit, benennt Hindernisse für echte Teilhabe. New Work versucht, Arbeitsbedingungen und Arbeitsweisen so zu modernisieren, dass der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Und Nachhaltigkeit zeigt, wie unser Planet bedroht ist und unser Lebensumfeld zunehmend zerstört wird.

Wie wollen wir leben und arbeiten?

Zoomen wir nun wieder in unsere Systeme hinein. Kehren wir zu aktuellen Herausforderungen wie Vereinbarkeit, Anti-Diskriminierung oder Resilienz auf individueller wie planetarer Ebene zurück. Hier merken wir, dass wir diese Herausforderungen zusammendenken müssen. Geschlechtergerechtigkeit, Umweltschutz oder flexible Arbeitsbedingungen sind kein Selbstzweck. Stattdessen stehen diese Themen in Verbindung zueinander. Denken wir sie zusammen, können sie Mittel zum Zweck werden. Etwa bei der Beantwortung folgender Fragen:

Wie wollen wir zukünftig zusammen leben und arbeiten? Und was müssen wir dafür heute tun?

Die Lösung: Zunächst benötigen wir Räume, in denen wir uns mit Abstand zum Tagesgeschäft zu diesen Fragen austauschen und begegnen können. Wir brauchen dafür zudem Zeit und Ressourcen. Und wir brauchen die Bereitschaft, durch Reflexion und innere Arbeit die individuellen Voraussetzungen für solche Prozesse zu schaffen.

Was abstrakt klingt, hat konkrete Auswirkungen. Denn für solche Dinge bleibt in hyperkapitalistischen Kontexten meist wenig bis gar keine Zeit.

«The time is very urgent – we must slow down.» (Báyò Akómoláfé)

Wir müssen aus unseren Abhängigkeiten ausbrechen. Wir brauchen ein Innehalten. Das bedeutet: Zeit, Raum und Ressourcen für eine tiefe gemeinsame Reflexion über den Status quo. Um unsere Herausforderungen besser verstehen zu lernen und um uns in neuen Möglichkeitsräumen zu begegnen

Die Lösungen von morgen mit den Mitteln von gestern herstellen zu wollen, ist ein zu Recht kritisiertes Konzept. Stattdessen müssen wir Metakompetenzen erwerben. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass wir uns neu und konstruktiv begegnen können. Unternehmen tun gut daran, ihre Mitarbeitenden auf solche Lernreisen zu schicken, bevor sie unter dem herrschenden Druck zusammenklappen.

Zum Gastautor: Als freiberuflicher Berater arbeitet Robert Franken an der Transformation von Organisationskulturen mit Schwerpunkt auf Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) und einer systemischen Perspektive auf Privilegien. Vor seiner Selbstständigkeit war er unter anderem CEO von urbia.de und chefkoch.de. Er hat die Plattform «Male Feminists Europe» mit initiiert und ist ehrenamtlicher Botschafter für HeForShe Deutschland.

Robert Franken ist fasziniert von Organisationen jeglicher Art sowie von den dort wirksamen Glaubenssätze und Handlungsmuster. Seine Sozialisation als «weisser cis-hetero Mann» kann dabei beides sein: Katalysator und Herausforderung.