Kennst du den Bechdel-Test? Er wird benutzt, um stereotypische Frauenrollen in Filmen zu beurteilen. Der Bechdel-Test besteht aus drei einfachen Fragen: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Können alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden, voilà, hat der Film den Test bestanden. Du denkst, das dürfte nicht so schwer sein? Leider falsch gedacht. Die allerwenigsten Filme – ja, auch neue – bestehen den Bechdel-Test.

Dabei wurde der Test nicht einmal als wissenschaftliche Messmethode eingeführt: 1985 wollte die amerikanische Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechdel in ihrem Comic “Dykes to Watch Out For” auf satirische Art darauf hinweisen, wie wenig Frauen in Filmen vorkommen; und wie sexistisch und stereotypisch sie oft dargestellt werden. Heute nutzt man den Test als einfaches statistisches Hilfsmittel, eben mit dem oft selben Ergebnis. Mach den Test am besten einmal mit deinem Lieblingsfilm oder das nächste Mal, wenn du ins Kino gehst.

An der Ausbildung liegt es nicht

Weibliche Rollen sind noch immer oft unterrepräsentiert und oberflächlich geschrieben, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass Frauen im Filmschaffen selber eine Nebenrolle spielen. Das ist auch in der Schweiz der Fall: Zu diesem Schluss kommt eine umfangreiche Studie, die das Bundesamt für Kultur (BAK) in Auftrag gegeben hat. Die Autor:innen untersuchten dafür unter anderem die Geschlechterverteilung in den letzten Jahren in der Ausbildung, bei der Filmförderung und den Erfolgen der jeweiligen Langspielfilmen – zum Beispiel an Festivals.

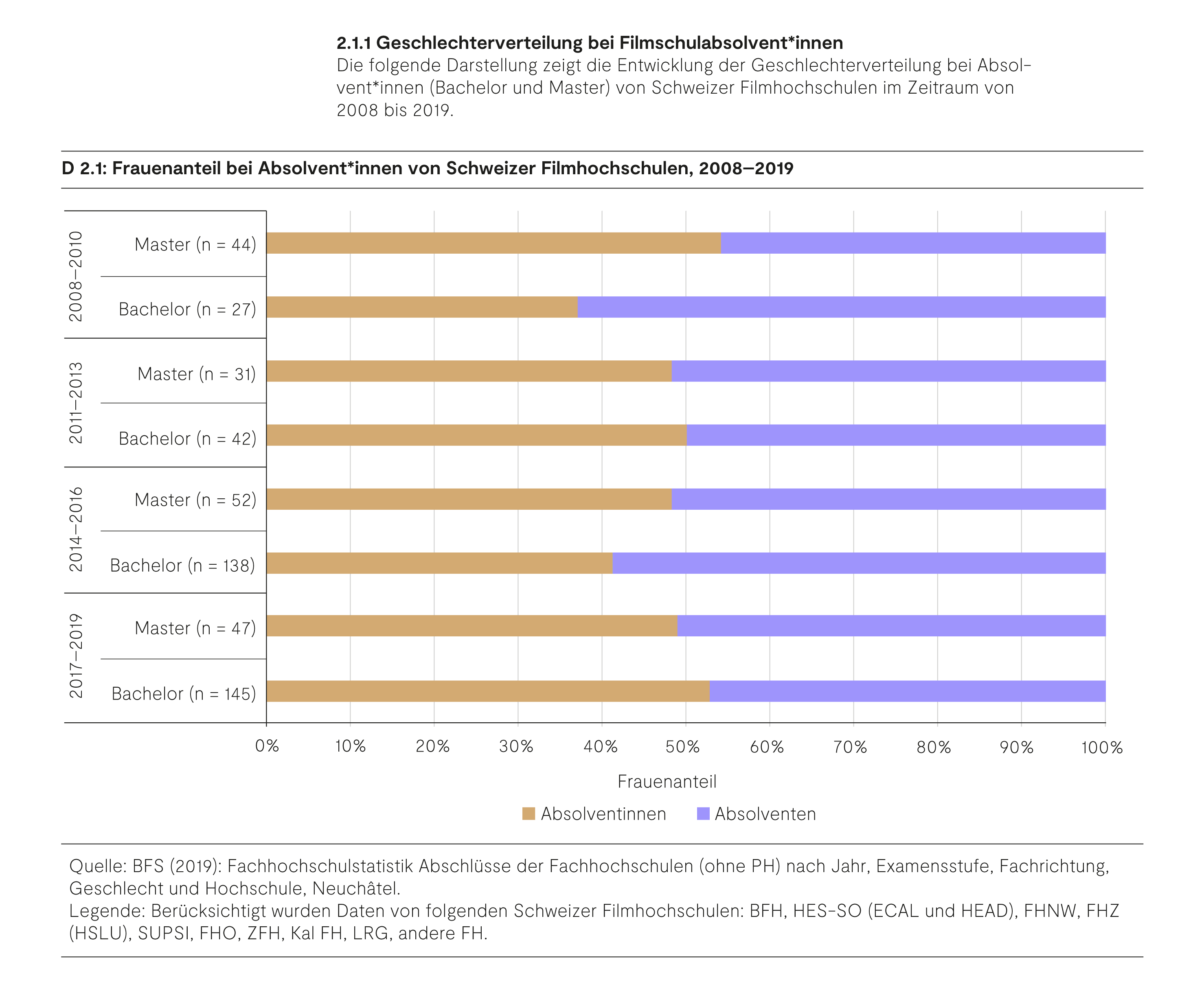

Das unausgewogene Verhältnis fängt zwar erst nach der Ausbildung an: Ziemlich genau gleich viele Frauen wie Männer schliessen an den Schweizer Filmhochschulen ihre Ausbildung ab. Das spiegelt sich in der Branche aber nicht wider. Je nach Berufsfeld ist der Frauenanteil bei öffentlich finanzierten Langspielfilmen unterschiedlich hoch – oder eher: niedrig. Bloss 13 Prozent der Menschen, die hinter der Kamera stehen, sind Frauen.

In der Regie, der Produktion oder dem Drehbuch wirken nur gut ein Drittel Frauen mit. Unter Regisseur:innen, die mehr als fünf Filme realisiert haben, finden sich noch ein Fünftel Frauen. Am meisten Frauen arbeiten in der Montage: Dort liegt der Anteil bei vergleichsweise stolzen 53 Prozent. Aber in vielen Berufsverbänden oder in entscheidenden Schlüsselpositionen hinter der Kamera und bei ausbezahlten Urheberrechtsentschädigungen sind Frauen klar untervertreten.

Auch in der Filmbranche existiert der Gender Pay Gap: Die Studie zeigt auf, dass Frauen durchschnittlich sowohl beim Drehbuch weniger verdienen wie auch bei der Regie. Konkret bedeutet das: Während ein Regisseur für einen Film im Durchschnitt 71’779 Franken erhält, verdient eine Frau mit der gleichen Arbeit 66’212 Franken.

Noch grösser sind die Unterschiede bei den Schauspieler:innen: Eine Frau erhält für einen Drehtag durchschnittlich 23 Prozent weniger Lohn. Und bei den sogenannten Tiefsttages-Gagen sind Frauen sogar doppelt so stark vertreten wie Männer – wie reden hier von weniger als 1000 Franken am Tag. Frauen verdienen also nicht nur mehrheitlich weniger, sie kommen auch öfter als Männer finanziell für Kinder oder andere Familienmitglieder auf.

Systematische Diskriminierung von Schauspielerinnen

Auf das Einkommen von Schauspielerinnen und Schauspielern konzentriert sich eine andere aktuelle Studie aus der Schweizer Filmbranche: Das Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV) veröffentlichte im September die Ergebnisse einer entsprechenden Online-Umfrage. Dabei wurde auch ein spezifischer Lohnunterschied zwischen Schauspielerinnen und Schauspielern festgestellt. Schauspielerinnen werden «systematisch diskriminiert», hat die Studie ergeben: Der Gender Pay Gap beträgt 23 Prozent bei Tages-Gagen für Spielfilme und Fernsehserien und verstösst damit nicht nur gegen das eidgenössische Gleichstellungsgesetz; er ist auch bedeutend höher als in anderen Branchen. Das Schlimmste aber ist, dass er sich in den letzten neun Jahren kaum verringert hat. Schauspielerinnen werden zudem sehr viel häufiger Halbtages-Gagen angeboten, was einem zusätzlichen Lohndumping gleichkommt.

Ausserdem scheint es generell weniger Rollen für Frauen zu geben: Während Männer von 2010 bis 2019 im Durchschnitt 47.9 Tage im Bereich Spielfilm arbeiteten, waren es bei den Frauen nur 30.1 Drehtage. Für die stellvertretende Geschäftsleiterin des SSFV, Ursula Häberlin, ist die Lage für Schauspielerinnen in der Schweiz klar prekär: «Das Lohnniveau ist bei den Männern schon kläglich tief. Aber jeder Franken, den du als Frau aufgrund des Gender Pay Gap weniger verdienst, macht dich noch ärmer – nicht nur im Jetzt, sondern auch im Alter». Bloss 19 Prozent der befragten Schauspielerinnen sind sich sicher, über eine ausreichende Altersvorsorge zu verfügen.

Für Häberlin ist deswegen das Thema Vereinbarkeit von grosser Dringlichkeit. Gerade beim Drehen von Serien sei man oft mehrere Monate weg, komme höchstens zum Schlafen nach Hause – da geht Familie daneben nicht mehr auf: «Fünf Wochen für einen Spielfilm kann man sich mit dem Partner oder der Partnerin vielleicht noch aufteilen. Aber sicher nicht drei Monate lang», so Häberlin.

Lichtblick in der Branche

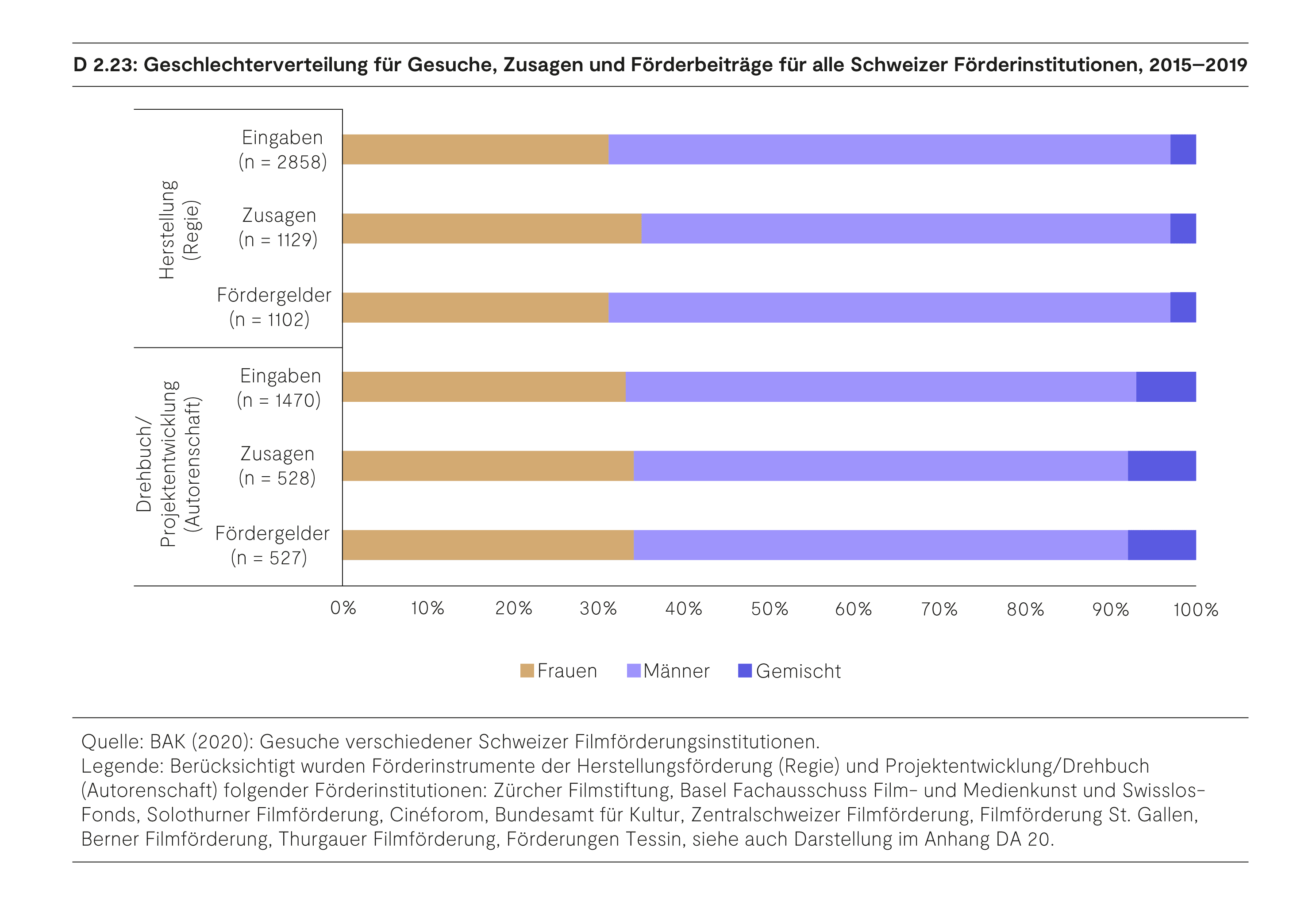

Immerhin: Bei den Förderbeiträgen ist das Geschlechterverhältnis in der Schweizer Filmbranche ausgeglichen, wie die BAK-Studie zeigt. Die Gender-Studie des Zusammenschlusses des Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS) sowie dem Dachverband Cinésuisse und der Stiftung FOCAL aus dem Jahr 2015 kam noch zum Schluss, dass Frauen in der Filmförderung benachteiligt werden. Diese Benachteiligung der Frauen kann mit der neuen Auswertung der Daten von 2015 bis 2019 nicht mehr festgestellt werden. Der Frauenanteil liegt sowohl bei den Eingaben sowie den gesprochenen Fördergeldern bei rund einem Drittel.

Die Gender-Studie entstand 2015 unter anderem unter der Leitung von Häberlin: «Seither ist in der Branche sehr viel an Sensibilisierung passiert, vorher war das Thema Gender schlichtweg nicht auf dem Tisch», erklärt sie. Wer heute beim BAK Förderbeiträge beantragt, muss eine sogenannte «Gender Map» ausfüllen mit Informationen zur Diversität vor und hinter der Kamera. Diese Massnahme wurde aufgrund der Studie von 2015 eingeführt – und zusätzlich zum BAK haben sich mittlerweile auch einige regionale Filmförderer angeschlossen. Als ihre Studie erschien, sei das Erschrecken über die schlechte Ausgangslage innerhalb der Branche gross gewesen, erzählt Häberlin: «Man hat gemerkt, dass man nicht einfach weiter den Kopf in den Sand stecken kann.»

Die Jungen wollen Veränderung

Frauen im Schweizer Filmschaffen kämpfen offenbar mit grösseren Hürden als Männer. Die wenigen Spitzenfrauen im Film sind aber erfolgreicher. Schweizer Regisseurinnen werden an Festivals im Vergleich mit ihren Kollegen überproportional oft ausgezeichnet; 45 Prozent der ausgezeichneten Filme haben Regisseurinnen produziert. Eine der erfolgreichsten von ihnen ist Güzin Kar. Ihr jüngster Film «Deine Strasse/Your Street» wurde unter anderem mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet und ist ausserdem im Rennen um einen Oscar.

Für Kar ist klar, dass Frauen Filme anders produzieren als Männer: «Humoristisch überhöht gesagt: Sie achten peinlich genau darauf, keinen Fehler zu machen, da bei Frauen mit jedem Fehler das Talent in Frage gestellt wird. Bei Männern war’s einfach ein Fehler oder sowieso war jemand anders schuld.» Männer hingegen, führt Kar weiter aus, seien in der Regel besser vernetzt, gründeten etwa Produktions-Kollektive, in denen sie sich gegenseitig unterstützten. Frauen aber hätten in allen Bereichen des Lebens gelernt, als Einzelkämpferinnen unterwegs zu sein: «Ich hoffe, dass sich dies bei den ganz jungen Filmerinnen ändert.»

Kar darf sich diesbezüglich zurecht Hoffnungen machen: Offenbar macht sich ein gewisser Generationenkonflikt bemerkbar, wenn es um die Arbeitsbedingungen im Schweizer Filmschaffen geht, auch das zeigt die BAK-Studie. Insbesondere jüngere Frauen seien «weniger gewillt, sich dieselben männlich konnotierten Verhaltensweisen und Umgangsformen anzueignen, um Erfolg zu haben», schreiben die Autor:innen. Hier scheine sich ein gewisser Wandel in der Filmbranche abzuzeichnen, in der zunehmend die Teamarbeit auf Augenhöhe – und weniger die hierarchische Abhängigkeit von Einzelpersonen – im Zentrum steht.

Eine von diesen Frauen aus der neuen Generation von Filmemacherinnen ist die 26-jährige Regisseurin Aiyana De Vree. Sie steht kurz vor ihrem Bachelorabschluss an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), ist Co-Präsidentin der Fachschaft Film und arbeitete vor ihrem Studium bereits sechs Jahre in der Filmbranche. Sie sagt: «Auf den Sets hat es noch immer vor allem Männer. Die schieben sich später dann gegenseitig Jobs zu, vernetzen sich schneller und besser». Sie hat auch schon öfter erlebt, dass Männer geradeheraus zugeben, noch nie mit Frauen zusammengearbeitet zu haben. Oder dass Frauen gerade in der Technik am Set schlicht weniger zugetraut wird: «Manchmal werden diese Frauen richtiggehend getestet, es werden seltsame Fragen gestellt, ob man wirklich weiss, wie die Kamera funktioniert zum Beispiel. Ich finde das sehr anstrengend». Klar habe man so als junge Filmemacherin weniger Selbstvertrauen. Es brauche generell mehr Frauen am Set, eine Regisseurin entscheide sich eher für eine Kamerafrau, sagt De Vree: «Das Set für meinen nächsten Film besteht zu 95 Prozent aus Frauen. Weil ich mich darauf achte. Das machen auch viele andere Frauen – aber immer noch zu wenig Männer, auch in meiner Generation.»

In den letzten Jahren habe sich aber definitiv eine Veränderung bemerkbar gemacht, findet die 26-Jährige: An der ZHdK stehen mehr Werke von Frauen auf der Filmliste, die Dozierenden sprechen von «Filmemacherinnen und Filmemachern» und die neuen Filme, gerade von jungen Regisseurinnen, zeigen einen viel diverseren und mutigeren Blick auf die Gesellschaft: «Veränderungen geschehen nur gemeinsam. Männer müssen lernen, mit Frauen zusammen zu arbeiten, ihnen zuzuhören und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Und Frauen sollen sich den Raum nehmen, der ihnen zusteht, und auf ihrem Talent vertrauen. Das ist anstrengend – aber Gleichstellung ist ein Prozess, das Dranbleiben ist wichtig und lohnt sich.»