«Er war nicht schön… mit seiner spitzen und hohen Brust, seinem weit ausladenden Rücken und seinen viel zu langen, mageren Armen bot er einen höchst seltsamen Anblick», schrieb Thomas Mann in einer Novelle seines Frühwerks.

Als ich den «Kleinen Herr Friedemann» las, war ich neunzehn Jahre alt. Gerade hatte ich den ersten Schreibwettbewerb gewonnen. Die Geschichten wurden am Rheinufer gelesen, danach ging die ganze Familie zusammen ins Restaurant. Dort schimmerte Silberbesteck auf Damastservietten und ich durfte bestellen, was ich wollte und fühlte mich sehr erwachsen. Alles schien möglich, was sich auch in dem Wunsch äusserte, den ich zuvor einem Journalisten ins Aufnahmegerät gesprochen hatte, auf die Frage hin, was ich einmal werden wolle, und den ich Jahrzehnte später per Zufall im Medienarchiv wiederfinden sollte: Autorin.

Dieses Jahr werde ich vierzig, im Frühling erscheint «Tiefes, dunkles Blau», mein drittes Buch, ich habe Hunderte von Zeitungsartikeln geschrieben und mein Traum von damals ist vor fünf Jahren in Erfüllung gegangen. So lange ist es her, dass ich meine feste Stelle gekündigt und mich als freie Autorin selbstständig gemacht habe.

Dieses Jahr werde ich vierzig, im Frühling erscheint «Tiefes, dunkles Blau», mein drittes Buch, ich habe Hunderte von Zeitungsartikeln geschrieben und mein Traum von damals ist vor fünf Jahren in Erfüllung gegangen. So lange ist es her, dass ich meine feste Stelle gekündigt und mich als freie Autorin selbstständig gemacht habe.

Dennoch klafft da eine Lücke von fast anderthalb Jahrzehnten, in denen ich mich nicht mehr ans fiktionale Schreiben gewagt hatte.

Und das hat mit dem «kleinen Herr Friedemann» zu tun. Die Erzählung schien mir damals so vollendet und leuchtend, dass ich mich fragte: Warum willst jetzt ausgerechnet du auch noch schreiben? Besser geht es ja sowieso nicht mehr.

Und so kam bei mir zuerst das Leben – Kinder, Studium, Redaktionsalltag. Doch das Leben hat auch gezeigt, dass es nicht aus der einen vollendeten Erzählung besteht, sondern aus unendlich vielen Geschichten.

Und so kam bei mir zuerst das Leben – Kinder, Studium, Redaktionsalltag. Doch das Leben hat auch gezeigt, dass es nicht aus der einen vollendeten Erzählung besteht, sondern aus unendlich vielen Geschichten.

Eine davon führte schliesslich dazu, dass ich noch im Wochenbett eine Kurzgeschichte einreichte, kurz vor Mitternacht, das schlafende Kind im Tragetuch, auf ein Zeichen hoffend. Und dieses Mal zögerte ich nicht, als der Text prämiert wurde und setzte alles auf eine Karte, beziehungsweise auf ein Buch. Und mit alles, meine ich wirklich alles. Meine Träume, meinen Schlaf, meine ganzen finanziellen Mittel.

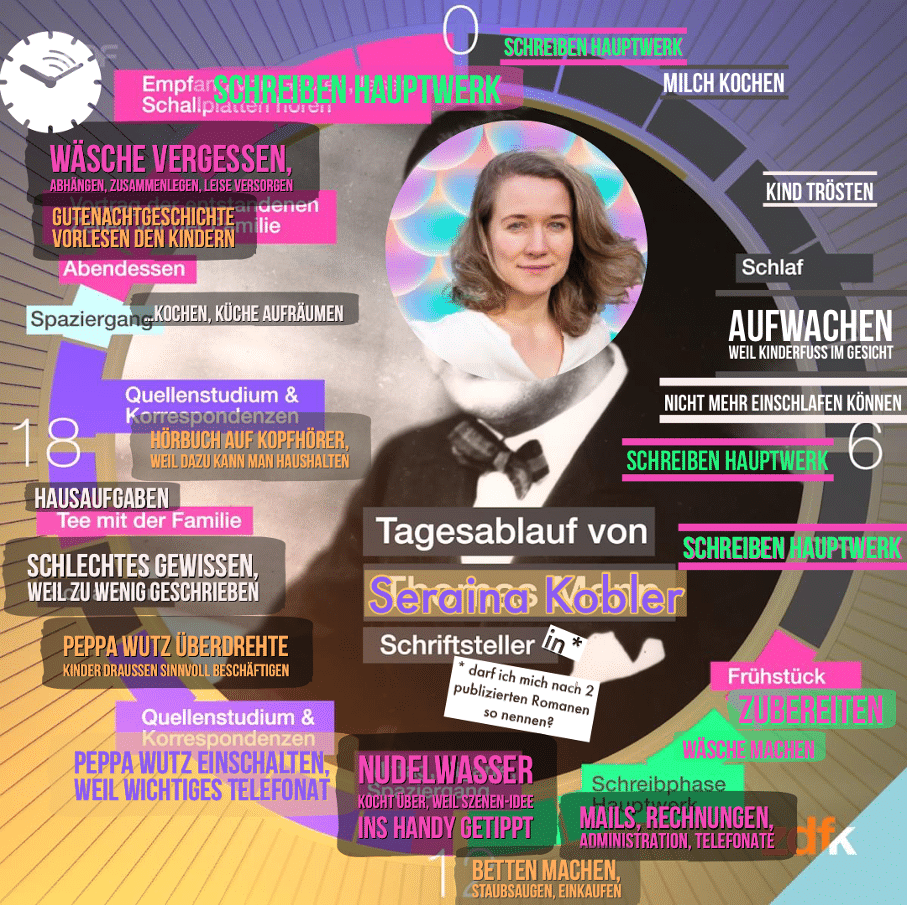

Es sollte vier Jahre dauern, bis ich zum ersten Mal wieder zwei Tage ohne Laptop wegfahren sollte. Und als kürzlich diese Illustration von Thomas Manns Tagesablauf die Runde machte, da musste ich leise schmunzeln. Weniger über ihn, sein Tag entsprach ganz den damaligen Gepflogenheiten, sondern über mein jüngeres Ich. Vor lauter Ehrfurcht wollte es damals gar nicht wissen, wie das Kaninchen in den Zylinder des Zauberers gekommen ist oder eben: der «Kleine Herr Friedemann» zu Papier. Vielleicht hätte ein Abgleich der Lebenswelten, eine Relativierung der unterschiedlichen sonstigen Belastungen dabei geholfen, früher den Mut zum Schreiben zu fassen.

Doch dann denke ich wieder: Das ist wohl die Zauberei an der ganzen Sache, dass der seinen eigenen Weg sucht und irgendwann ist es dann so, wie die Schriftstellerin Gabrielle Alioth in dieser sehr hörenswerten Kontext-Sendung über den Beruf der Autorin sagt: Man schreibt zum Leben und lebt zum Schreiben.

Die einen so. Und die anderen halt anders. Hauptsache, sie tun es.