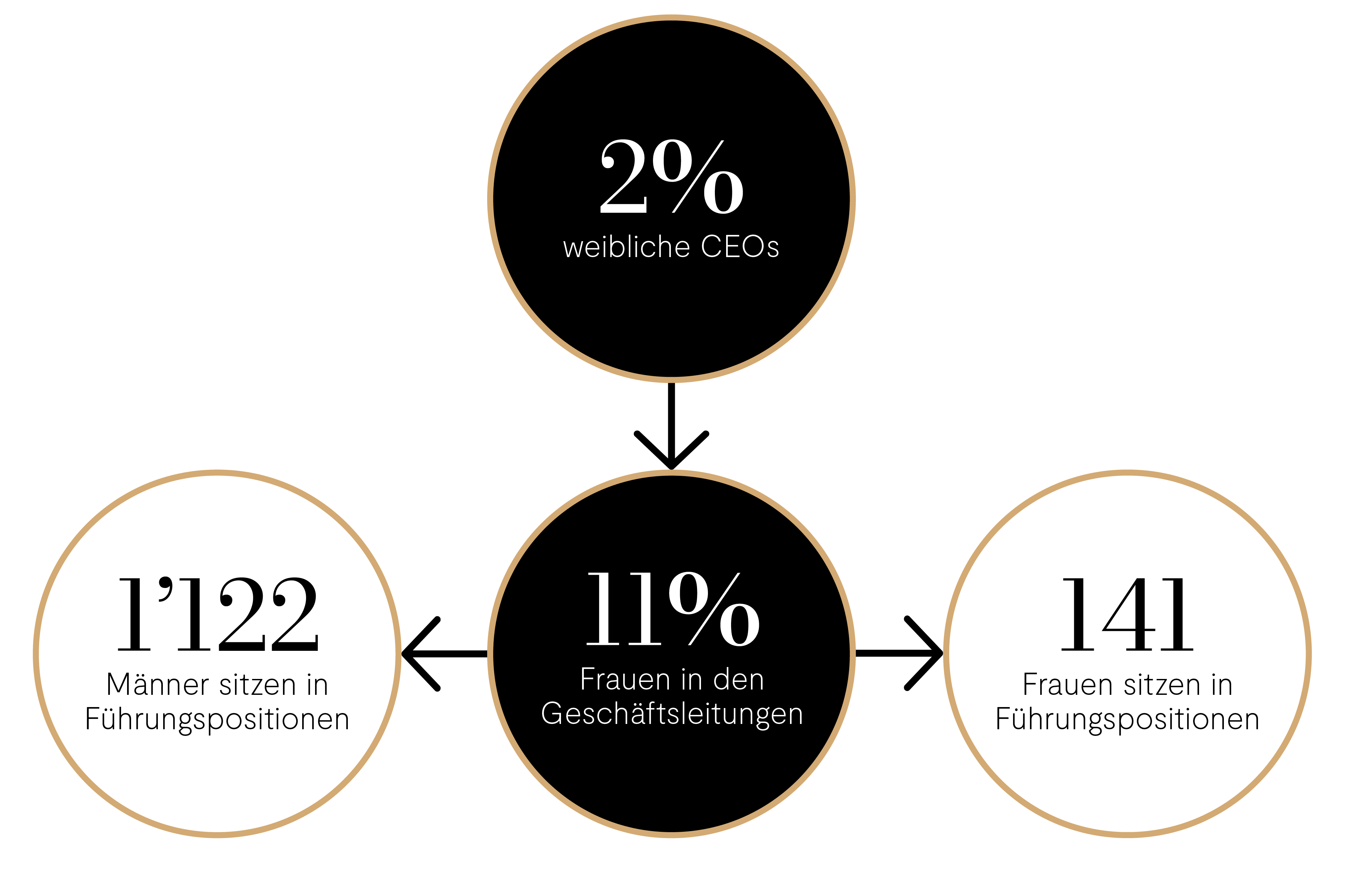

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Führungsetagen von Schweizer Unternehmen sind fest in Männerhand. Auch im Jahr 2022. Punkto Diversität in den Geschäftsleitungen der 231 börsenkotierten Schweizer Unternehmen siehts bitter aus: Der Frauenanteil liegt bei 11 Prozent. Damit sitzen 1122 Männer und nur 141 Frauen in den Führungen. Noch krasser ist das Geschlechterverhältnis bei den CEOs dieser Unternehmen: 98 Prozent sind Männer. Die weiblichen CEOs lassen sich wortwörtlich an einer Hand abzählen. Lediglich fünf börsenkotierte Unternehmen wurden zum Zeitpunkt der Erhebung von einer Frau geführt. Die 20 grössten Schweizer Firmen – jenen des Swiss Market Index (SMI) – haben keine einzige Frau an der Spitze. Das zeigen die Ergebnisse des Diversity Report 2022 Schweiz.

Der Gender Intelligence Report 2022 zeigt derweil: Weitet man den Blick und schaut nicht nur auf die Kader der börsenkotierten Unternehmen, sieht es ein bisschen besser aus. Aber nur ein bisschen. Der Frauenanteil in den obersten Kaderstufen der untersuchten Unternehmen beträgt gerade einmal 17 Prozent. Der Report analysierte 104 Unternehmen und Organisationen mit insgesamt 385’000 Mitarbeitenden. Das Erfreuliche: Der Anteil der Frauen in den oberen Führungspositionen ist gegenüber 2020 gestiegen. Allerdings nur um 3 Prozent. Geht es mit der Beförderung und Rekrutierung von Frauen in diesem Tempo weiter, wird es noch rund hundert Jahre dauern, bis gleich viele Frauen wie Männer in den Unternehmensführungen sitzen.

Frauenanteil in den Kadern der börsenkotierten Schweizer Unternehmen

Es fehlt nicht an weiblichen Talenten, sondern am richtigen Umgang

Der Blick auf diese Zahlen ist ernüchternd. Und man fragt sich: Warum schaffen es Frauen noch immer nicht zahlreicher in die obersten Ränge der Unternehmen? So viel vorweg: An weiblichen Talenten mangelt es nicht. Dafür aber an gezielter Förderung und dem richtigen Umgang mit ihnen. Neben der Erhebung der Zahlen hat sich der Gender Intelligence Report diesen Fragen gewidmet. Fazit: Eigentlich gäbe es ausreichend Frauen mit Karrierepotenzial. Sie schaffen es aber deutlich seltener an die Spitze als ihre männlichen Kollegen. Je höher man die Karriereleiter hochklettert, desto weniger Frauen trifft man an. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: In Jobs ohne Führungsverantwortung treffen 44 Prozent Frauen auf 56 Prozent Männer. Im untersten Kader gibt es noch 35 Prozent Frauen. In der mittleren Führung sind es 22 Prozent und im obersten Management dann nur noch die genannten 17 Prozent.

Wohin verschwinden die Frauen auf dem Weg nach oben?

Verantwortlich für das Ausscheiden der Frauen ist laut dem Report die «leaky Pipeline». «Die Führungspipeline für Frauen ist voller Lecks. Durch diese Lecks fallen sie auf dem Weg nach oben und gelangen so nicht an die Unternehmensspitze», erklärt Ines Hartmann, Co-Autorin des Reports.

Die Pipelines sind dabei nicht für alle Frauen und in allen Branchen gleich löchrig. Der Gender Intelligence Report macht vor allem drei Faktoren aus, welche die Karriere- und Aufstiegschancen von Frauen wesentlich beeinflussen:

- Erstens: die Branche. Frauen, die in der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) tätig sind, haben die grössten Chancen, bis in die oberste Führung aufzusteigen. Ebenfalls gut sieht es für Frauen in der Pharma- und Medtech-Branche (MEM) aus. «Diesen Branchen gelingt es am besten, ihre weiblichen Talente explizit zu fördern und weiterzuentwickeln. Sie haben den konstantesten Frauenanteil über die verschiedenen Führungsstufen hinweg», erklärt Ines Hartmann. Am anderen Ende der Skala stehen Versicherungen und Banken. Sie starten in den unteren Führungsstufen zwar mit einem relativ hohen Frauenanteil (zwischen 31 und 35 Prozent), verlieren die weiblichen Talente aber auf dem Weg nach oben. «Es ist nicht abschliessend geklärt, warum Frauen in diesen Branchen nicht weiterkommen. Der Beförderungsprozess, die teilweise fehlende Förderung durch Vorgesetzte und fehlende Möglichkeiten, in höheren Kaderstufen Teilzeit zu arbeiten, könnten Faktoren sein», sagt Hartmann.

- Zweitens: die Nationalität. Ob man Chancen auf eine Stelle im oberen Kader hat oder nicht, hängt auch mit der Nationalität zusammen – und zwar sowohl mit der eigenen als auch mit derjenigen des Unternehmens. Je mehr Schweiz hier vorhanden ist, um so schwerer haben es Frauen. «Das Leck in der weiblichen Führungspipeline ist bei Schweizerinnen 3.5 Mal grösser als bei Nicht-Schweizerinnen. Das heisst, es ist für sie so viel mal schwieriger, aufzusteigen», erklärt Ines Hartmann. Auch wenn ein Unternehmen sehr schweizerisch sei – also wenn eine Mehrheit der Mitarbeitenden und Führungskräfte Schweizer:innen sind –, erschwere das Frauen den Aufstieg. Ein zentraler Punkt hierbei ist laut der Studienautorin die Teilzeiterwerbsarbeit. In kaum einem anderen Land ist sie so verbreitet wie in der Schweiz. Klassischerweise finden sich vor allem Frauen in diesem Erwerbsmodell. Für Nicht-Schweizerinnen sei es viel selbstverständlicher, hochprozentig oder sogar Vollzeit erwerbstätig zu sein – auch mit Kindern. «In der Schweiz ist die traditionelle Rollenverteilung nach wie vor verbreitet, geschlechtergetrennte Karrierewege sind darum üblich.»

- Drittens: die Unternehmenskultur. In Firmen, die sich bewusst für einen höheren Frauenanteil in der Führung einsetzen und die Geschlechtervielfalt im Unternehmen fördern, besetzen mehr Frauen Führungspositionen. Diese Aussage mag auf den ersten Blick wenig überraschen. Dennoch ist sie zentral. Denn: «Das heisst nichts anderes, als dass sich der Einsatz lohnt. Wer Diversität und Inklusion in den Unternehmenszielen, aber auch in den persönlichen Zielen von Führungspersonen verankert, schafft eine Unternehmenskultur, in der das Potenzial von Frauen besser ausgeschöpft wird. Das Resultat ist ein höherer Frauenanteil auf allen Stufen», betont Ines Hartmann.

Bei den Frauen liegt viel Potenzial brach

Dass Frauen aus strukturellen Gründen der Weg an die Spitze oft verwehrt bleibt, ist in vielerlei Hinsicht ärgerlich und aus feministischer Perspektive schlicht nicht fair. Aber nicht nur Feminist:innen verlangen mehr Frauenförderung und ausgeglichene Kader. Auch in der Wirtschaft werden diese Stimmen immer lauter. Denn Unternehmen sind aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr auf die weiblichen Talente angewiesen. In der Schweiz fehlen in den nächsten zehn Jahren rund eine halbe Million Arbeitskräfte. Verantwortlich dafür sind die demografische Entwicklung – die Generation der Babyboomer geht in Rente –, die sinkende Zuwanderung und ungenutztes Potenzial: jenes der Frauen. Gemäss dem Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV) ist dieses sogar eines der grössten ungenutzten Potenziale überhaupt im Markt. Vor allem die gut und sehr gut ausgebildeten Mütter fehlen. Denn die Elternschaft drängt nach wie vor viele Frauen aus dem Arbeitsmarkt und von der Karriereleiter. So sind in der Schweiz acht von zehn Müttern mit Kindern unter 15 Jahren in einem Teilzeitpensum angestellt, die Hälfte von ihnen in einem Pensum unter 50 Prozent. Das macht einen Aufstieg schlicht unmöglich.

Könnte in den Kadern jetzt etwas gehen?

«Gerade im Hinblick auf die frei werdenden Stellen durch die Pensionierung der Babyboomer ist es für Unternehmen von grosser Bedeutung, dass ihnen qualifizierte Frauen erhalten bleiben und sie sich bei ihnen weiterentwickeln», sagt Ines Hartmann. Die frei werdenden Plätze seien eine Chance, Frauen in diese Positionen zu bringen. Darauf müssen sich die Unternehmen jetzt vorbereiten und einen «Pool an vielversprechenden Frauen» aufbauen.

Wie? Indem sie einerseits Rekrutierungs- und Beförderungsprozesse hinterfragen und diese so gestalten, dass unbewusste Vorurteile möglichst wenig Einfluss auf die Entscheidungen haben können. «Es ist wichtig, dass Frauen in diesen Prozessen explizit angesprochen, berücksichtigt und gefördert werden», erklärt Hartmann. Andererseits, indem sie Diversität und Inklusion im Unternehmen fest verankern. «Unsere Befragung hat gezeigt, dass Unternehmen, die dies tun, deutlich diverser aufgestellt sind als andere», erklärt die Studienautorin. Und schliesslich, indem sie Strukturen schaffen, die Frauen so wenig wie möglich benachteiligen. Stichwort: Elternzeit, Teilzeitarbeit in allen Stufen, flexible Arbeitszeiten. Denn diese Angebote kommen Frauen und Männern zugute. «Auch da sind die Ergebnisse eindeutig: Unternehmen, die in diesen Bereichen aktiv sind, haben in der Regel mehr Frauen über alle Stufen.»

Das Wann und Wie der Karriere neu denken

Und dann stellt Ines Hartmann noch ein paar grosse Fragen in den Raum: Wie soll künftig in einer Führungsfunktion gearbeitet werden? Was heisst Karriere? Wann macht man Karriere? Die Studienautor:innen haben auf diese Fragen zwar keine abschliessenden Antworten, aber interessante Ansätze. Zum Beispiel auf die Frage, wann Karriere stattfinden soll: «Müssen die grossen Karriereschritte wirklich im Alter zwischen 31 und 40 Jahren stattfinden? Dann, wenn für viele auch die Familienplanung ansteht? Hat man die Chancen auf einen Sprung für immer verpasst, wenn man sie dann nicht nutzt?» Ines Hartmann plädiert dafür, die Entwicklung von Mitarbeitenden permanent im Blick zu haben und sie dabei zu unterstützen. «Es kann immer sein, dass jemand einen Schritt erst ein paar Jahre später gehen will als üblich.»

Zur Karriereentwicklung selbst regt Hartmann an, nicht bloss vertikal, sondern auch horizontal zu denken. Mit anderen Worten: Karriere zu machen, bedeutet nicht immer, stufenmässig nach oben zu steigen. Man könne sich auch thematisch weiterentwickeln. «Wir empfehlen Unternehmen diesbezüglich, vermehrt zwischen Führungs- und Fachkarrieren zu unterscheiden.» Heute sei es traditionellerweise so, dass Expert:innen irgendwann in Führungspositionen befördert würden, obwohl manche das gar nicht wollten. «Es gibt gar keine anderen Aufstiegsmöglichkeiten. Man könnte aber genau diese Positionen aufteilen in Führungs- und Fachverantwortung. Das schafft ganz neue Möglichkeiten, unter anderem auch Teilzeitstellen in der Führung und für Co-Leads», betont Hartmann.

Auch wenn die aktuellen Zahlen aus den Erhebungen noch nicht auf die grossen Veränderungen hindeuten, ist Ines Hartmann dennoch optimistisch. Der Grund dafür ist die Erkenntnis: «Würden alle Branchen ihre weiblichen Talente so gut managen, wie die MEM-Branche, könnten wir in der Schweiz bereits in 20 Jahren Parität im Kader erreichen.» Mal sehen, ob das gelingt.